所収:アーキテクチュア・フェアKOBE記念出版委員会(編)『神戸のまちと建築』pp.66-71

発行所:神戸市

発行日:1993年4月

WEB掲載にあたり改題

盛り場の近代ーメディア環境としての新開地

梅宮弘光(神戸大学大学院自然科学研究科博士課程)

新開地は,かつて神戸最大の盛り場だった。ある世代には懐かしく,ある世代には想像もつかない。新開地は今,そんな街としてある。

新開地が,神戸の一大民衆娯楽地としておおいににぎわったのは,大正から昭和戦前にかけてであった。そのなごりは戦後もしばらく続いたが,三宮の都心機能が高まるにつれ衰退した。今は,全盛期の面影はない。

栄えていた頃の新開地は,どんな街だったのだろうか。ここで’は,それを一冊の本を手掛かりにして探ってみたい。大正11(1922)年出版の,村島帰之(よりゆき)『わが新開地』がそれである。

新開地の遊歩者

作者村島帰之(1891 -1966年)は,大阪毎日新聞の記者。労働問題を担当して活躍したといわれ,「サボる」という言葉が流行するきっかけとなった大正8 (1919)年の川崎造船所サボタージュ闘争て叫ま,「力ゲの指導者」(『神戸市史第三集』)ともいわれる。

『わが新開地』は,神戸支局時代の自らの新開地体験に基づいたもので,大正10 (1921)年前後の新開地を扱ったルポルタージュである。

村島は,その頃の新開地を「その地底に磁石でもあって,鉄粉を吸引するか何ぞのやうに,夜毎多数の市民を此処に誘引するのです」と書いているのだが,村島自身,そのような人の群れのひとりなのであった。

社の退けと共に,家路を急がしめるやうな引力を家に持ち合わせない私は,毎晩のやうに新開地に彷徨ひ出たのでした。宛ら誰かゞ自分を待ってゐてくれるかのやうに。懐中に例令一厘の金がなくとも結句それは拘摸(すり)の心配が要らない丈で,私の新開地のブラツキの妨げとはなりませんでした。

たとえ金がなくても,つい新開地に足が向いてしまう。誰が待つというのではないけれど,そんな気持ちでさまよい歩く。村島もまた,新開地を遊歩する群の中のひとりであった。

しかし,彼はジャーナリストであった。ここは,いったいどんな街なのか。村島の観察眼は,そんなふうに街を見,書きとめようとする。ただ,村島自身は,その意図を述べていない。このあたりについては,むしろ序文を寄せた賀川豊彦が語っている。

今日までは社会の組織とか発達とかダ注意せられて,人問が無意識的に求める美とか,娯楽とか,色慾を通じて見らる可き社会学的研究は全く疎んぜられて来ました。それは『習慣社会学』が極く最近の発達である如くに民衆娯楽は最近の社会学が取扱ひ始めたもので’あります。この意味に於て,村島兄,あなたが『わが新開地』に民衆娯楽を中心として,社会学的に研究して下さつたことは私としては,心より歓んで迎えるものであります。

しかし,村島の態度は,研究というほどに客観的なものではない。彼自身は,新開地を外からではなく,あくまで内から見ている。何らかの結論を出すことより,観察に徹しているという印象を受ける。

ともあれ,彼の後をついて,新開地をひとめぐりすることから始めよう。

新開地烏敵圏

『わが新開地』の冒頭に「新開地烏瞰圖(うかんず)(大正十一年九月一日現在)」と題された地図が掲載されている。これを,持って歩くことにしよう。 さて,どこから始めるか。これは,電車通りと新開地通りの交差点,緊楽館前を起点にするのが正しい。現在で’はまったく無性格な場所になっているが,市電が唯一の市街地交通の手段だった時代(市バス運行開始は昭和5年),新開地の玄関口は,なんといってもここだった。 まず南に向かう。南通りの西側には,「活動写真其他の興行物」が13件。残りは商店30軒で,その4割が会席をもつ飲食店。東側は相生座と商店68軒。つまり西側は,活動写真小屋と,飲食店(会席)で充ち,東側は簡単な小飲食店や安価な果物屋,菓子屋等専ら噌好の比較的低級な人々の間食に充てらるべきもの,及び足袋,雑貨の如き,簡単にして安価な衣類を鬻ぐ店が多いといふのです。 次に北に向かうと「傾斜が出来るにつれ,その賑わひも減じて」くる。西側は,露店に近い呉服屋,小問物屋,ワンダス写真屋が各3軒。これ」こえ外は「約五十軒の店が,悉くその種類を異にし」て並んでいる。東側もメリヤス屋7軒,帽子屋,雑貨屋各3軒,ほかは西側と同様。要之(これようするに),電車道以北は引越荷車をひつくり返したやうに,種々の財貨が雑然と並んでゐやうなものです。 さらに,表通りから路地を入ると,5軒の「百貨店」がある。何れも名は百貨店でも,三越,白木屋の如きー人の経営者に依って集約的に行はれる処の所謂デパートメントストアーでなく,多数の経営者が此処を賃借して小資本で別々に営業してゐものだといふ事を特に御承知願ひたいのです。

以上「新開地烏職圏」に載っている店舗を数えてみると,百貨店を除いて201軒。その内,飲食店と思われるものは34軒,食料・飲料店と思われるものを加えると合計70軒。つまり,3軒に1軒が,飲み食いのための店だ。この上さらに百貨店が加わり,屋台や露店が店を出し,香具師が縄を張る。そノt ラケツのまた間を縫って不良少年がほっつき,スリが走り抜ける。南北約1km,幅約100 m の帯状の範囲に,これだけの人やものが婿集し,うごめいている。このような「状況」がまさに新開地だと言えそうだ。

楽園の捉

このように新開地を空から見ると,その空問はことごとく細分化されているという印象を受ける。しかし,それらは基本的には興行物と商店と飲食店の3 種類であって,機能としてはーう亡的である。

都市工学的な視点では,このような状況は飲食慰楽機能地区とでも名づけられて,しかるべき位置づけがなされるのだろう。しかし,都市工学的な,つまり機能的・社会計画的な視点では,村島が次に描写するような新開地の姿を,うまく説明できないのではないか。

神戸市六十万の民衆は,此処へ来て,始めて,凡ての慎悩煩悶から脱却する事が出来るのです。義理も人情も,貸金も借銭も,怨みも,恋も,それどころか,可愛い妻子をも,又時には自分自身すらをも,綺麗薩ッ張りと忘れ去る事が出来るのです。論より証拠,試みに新開地を通る人の顔面筋肉を,詳細に点検して見てごらんなさい。其処には只だ喜悦と憧慢があるだけで苦悩の影は之を認める事が出来ないでせう。新開地を通行する時だけは,神戸市民も,凡て幸福に酔へる楽園(パラダイス)の住民の如くであるを得るのです。

新開地にくれば,いやなことも忘れられる。顔までゆるんでしまう。まるで楽園だ,というのである。つまり,新開地は,人の精神を解放するような場所なのである。そして,その解放は,主として退廃的・光惚的な傾きをもっている。村島が「懐中に例令一厘の金がなくとも」この街に来たくなるというのは,このような気分を指しているのだ。

それでは新開地に群れ集う人びとの中に,このような気分が醸成されてくるのは,この街のどのような性質と関係があるのだろうか。

このような問いをたてて大正期の新開地を見ていきたいのだが,そのためには,都市空問を,機能の集積としてではなく,そこに群れ集う人びとによって生きられた場所として捉える必要があるだろう。そのような場所は,人と街が互いに変容のメディアとなるような構造をもっている。つまり,街が人びとに働きかけ,そのために人びとの意識が変容し,その人びとの行為が街に働きかけ,街もまた変容するこのような循環構造を捉えなくてはならない。

この循環構造に入り込むきっかけとして,『わが新開地』の随所で村島が繰り返す次のような主張に注目しておきたい。

簡単にして且安価な享楽を得らるゝ事,之が新開地の有する魅力を,構成する主要なる部分であります。「簡単」と「安価」此二つを欠如しては,新開地は存立しないのだと考へます。

とにかく安くなければだめだ,それが新開地の捉,というわけだ。しかし,これを単に物価の安さ=庶民的なまち,というような図式で捉えてしまうと,捉の捉たるパワーを見落とすことになるだろう。たしかに,物価基準としての「安さ」は,この街の成立初期を支えた都市下層労働者層の経済力との関係で定まってきたのだろう。しかし,その後の展開過程で,「安いこと」は物価にとどまらず,この街の状況,つまり前述した循環構造の中で規範性をもつようになる。以下では,その具体的な様相を,映画と人びとのふるまいを鍵として見てゆくことにしたい。

街に映画館ができた

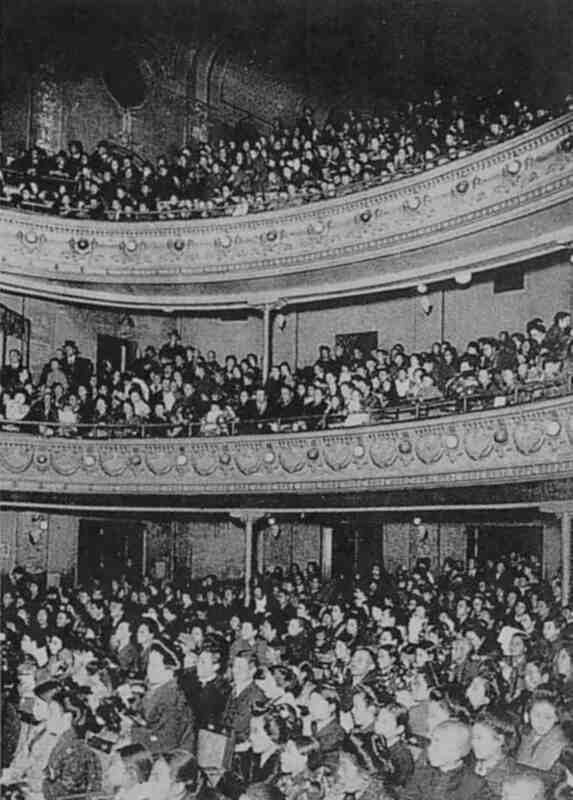

新開地を語ろうとするなら,やはり映画のことに触れないわけにはいかない。明治40 (1907)年,埋め立てられた湊川の広っぱに相生座が進出して以来,新開地の隆盛を先導したのは,ほかでもない芝居小屋などの興行物であった。そして,『わが新開地』に描かれた大正10年前後には,15軒の小屋のうち,すでに半数以上が活動写真常設館であった。明治29(1896)年に,日本初の映画キネトスコープが神戸で輸入・公開されてから四半世紀。大正期は,製作・輸入・配給・興行の各面で,日本の映画産業が確立しつつある時代であった。

ところで今,活動写真常設館,と何気なく書いたけれども,その本質がスクリーンの存在であることには留意しておきたい。スクリーンがあって初めて,映画はマス・メディアとなり,街に映画館と称する建物ができるのだから。この点には,後ほど触れることにしたいと思う。

さて,村島の紹介するデータによると,この時期神戸に入ってきたフィルム1700種,年問動員数400万人。要するに,映画人気はたいへんなものなのである。それでは,なぜ映画にこんなにも多く人が集まるのか。村島の分析は,こうである。

その一は夫れが「真」を映すものだからである,彼の芝居などに比し遥かに真実味に富んで我々の生活感情と一致する点の多い故である。(……)その二は,夫れが「動」を映すものであるとしい,事に存する。(……)事件が敏速に展開し,而もその事件の推移過程が明瞭に看取出来て観客の好奇心及智識慾を満足せしむる点にある。斯くてこの「真」と「動」とが平面の上に鮮やかな単色を以て現はれ来る時,我々は何時か之に陶酔して了ふのである。

そしてやはり,こう付け加えることを忘れない。

斯うしたフヰルムの持つ魅力以外に尚モウ一つある事を閑却してはならない。夫れは之が観覧料の〈廉〉いといふ事である。

この発言は,直接には雁治郎の芝居5円とメリー・ピックフォードの映画50銭を比較することから出たものである。世界の大女優が50銭,これは安い。とまあ,そういうごく素直な感想なのだろう。しかし,村島は意識していなかったにせよ,その含意は意外に深いのではないか。

「安い」ということは,つまり映像体験の価値に比して,そのための負担―料金や労力―が少なくてすむということだ。これを,次のように物理的空間の構成に置き換えることも可能だろう。すなわち,映像を見る目の位置が固定されていて,スクリーンまでの距離が一定であるにもかかわらず,そのスクリーン上で,さまざまなものを,さまざまな距離と角度から,さまざまな順序で眺めることができる。ひとことで言えば,映画館の空問は限定されているにもかかわらず,スクリーンという窓の向うには無限の空問が広がっている。映画館とは,まさにこのような空間なのである。

人びとは,映画館の椅子に座るだけで,映画が発信する多くの意味を受け取ることができる。それは,表面的には村島の言うように「動」と「真」として受け取られたとしても,その感覚は内面的には人びとの意識上の空問が拡張されることだといえる。つまり映画を見る愉しみとは,このような意識空問の拡張体験にほかならない。とすれば,映画というメディアとともに,映画館という装置もまた,街に群れ集う人びとの意識上の都市空間を拡張させるメディアとして捉えることができる。街に映画館ができ,新作映画がかかるということは,そこに群れ集う人びとにとって,このような体験の場が生まれ,さらにその場が再生産されるということにほかならない。そのような循環システムが,多くの人を巻き込んでゆくのである。映画の街新開地のにぎわいぶりに対する村島の分析は,こんなふうに読むことができるだろう。

舞台としての街

すでにみたように,この街には興行物と飲食店がたいへん多い。当然,競争が起こる。不特定の人にアピールし自店の客にしなければならない。それに成功しなければ,この街では生き残ることができないのだ。事実,新開地の商店の新陳代謝は激しかったらしく,村島は『わが新開地』の「まえがき」で,執筆時と出版時では,商店に関するデータが変わってしまっていることをことわっている。

このような状況は,街や,人びとの行為に,あるパタンを生むようになる。逆に言えば,そのパタンが,新開地らしさともなるのである。そのいくつかの例を『わが新開地』から拾ってみよう。

まず「簡単」と「安価」の追及は,業態の変化と名物を生む。たとえば飲食店は,人件費の削減,興行の開始時問との兼ね合いなどに配慮した手軽な食事の提供システムの工夫をするようになる。たとえば次のように。

飽まで「新開地式」の鉄則を厳守する料理店主は,(……)階下の広問を椅子席とし,或ひは框式として,土足の儘腰をかけ乍ら,手軽に食事を取る事が出来る上に,ポチなどの冗費を省かせるやうな仕組にしてゐるのです。

また,村島は特にふれていないが,このような競争から名物が生まれてくる。「びっくりうどん」や「奴の天丼」「ドテ坊主の鯨肉」など。本来は,座敷にあがって会席料理を食べ,女中に祝儀を渡すのが外で食事をすることだと考えていた階層も,このような新開地の雰囲気の中では,活動写真の開始に問に合わせるために土足のままテーブルで「早幕三十五銭」を食べ,名物ならばと「びっくりうどん」を試してみたのではないか。つまり,新開地という空間が,そこに集まる人びとに,―定の行動パタンを求めるのである。

次に,このような規範性は,街を視党的空問として再編成する。不特定多数に対して,注意を引くような仕掛けが用意される。そして,街はサインであふれるようになる。

ショーウインドーの商品を,瞬きもせずに照らす光は,あかるい中にも,落付いた感じを与へます。さればこそ,美しい娘さん達が守宮(やもり)のやうに硝子にくつゝいてはなれないのです。

街が視覚的空問として,さまざまな意味を発信するようになって,初めてウインドウ・ショッピングというような行動パタンも生まれてくる。さらにそのような行動パタンを反映して,街はさらに視覚的になってゆく。

このような傾向は,人とものの関係に限ったことではない。この街では,群れ集う人びとが相互に,見る/見られる,関係にある。たとえば,村島は新開地で見かける女性を次のように描いている。

第一,そこに行けば,多数の美しい女性が見られます。(……)私の茲に引き付けられるといふのは(……)全体としての新開地の女を云ふのです。(……)義太夫席の栄館の表から,格子を通じて見える,淫らがましい女義太夫(たれぎ)の顔や〈やつこ〉の階段を,赤い蹴出を乱しつゝ降りかけた仲居の下半身にも引付けられゝば,キネマ倶楽部の札売り場の,之見よがしに化粧した庇髪の女や,競売の店番をしてゐる眉を落とした新造,偖ては,触るればハジキ返しさうな爛熟した肉を持つた力フエーの給仕女,聚楽館の窓から見える休憩所の卓に倚る,女優髷の女,それ許りか相生座本家茶店の正面に懸けられた大鏡に,往来から己が姿を写して襟を直す娘(いと)はんや,白く塗つた太い襟脚を思ひ切り出して,豊富な臀肉を振つて行く〈日陰の花〉にも,一視同仁の魅力を感じるのです。

この観察では,群れ集う人びとの何気ない行為がパフォーマンスとして捉えられている。あたかも舞台の登場人物を見ているようだ。彼女たちの髪形,化粧,服装,ちょっとしたしぐさは,雄弁にその社会的属性を語っている。そして,彼女たちを見ている村島自身,別の眼から見れば,女に好奇の視線を投げるひとりの男として映ったに違いない。そんな男が,ほかにもたくさんいたはずだ。このように,群れ集う人びとが相互にメディアとなっている。

新開地の地理的な規模や構造には変化はなくても,メディア環境としての新開地は常に変化し,新しい意味を供給し続ける。このような多元的な環境は,人びとの意識を,重層化,錯綜化する。それが人の精神を,退廃的・恍惚的な方向へ解放するのだ。村島が「濁流」として捉えたのは,このような環境であった。

新開地デリカシー

民衆娯楽場は,光明,音楽,画,詩,匂,娼を抱擁して,其処に一種の統一(ユニテイ)と調和(ハーモニー)と対比(コントラスト)を見出し得るものである事を必要とします。民衆は,皮肉よりもデリカシーを愛します,デリカシーのないところには,民衆は集まらないのです,美と愛と,光と,彩の混融した雰囲気に於てこそ,民衆は初めて呼吸をするのです。我新開地は,正に其雰囲気を持つてゐるのです。

新開地に対する村島帰之の態度は,この一文に集約されている。新開地を「濁流」と捉えながら,そこに美とデリカシーと愛を見い出す。村島は新開地を,民衆生態学的とでもいえそうなある法則によって律せられた場所だと考えている。だから,決して濁流改造論者の立場をとらないのである。

村島が『わが新開地』を出版した大正11年。その2年後には,湊川公園に新開地の繁栄を象徴するような神戸タワーが完成。大正末から試行錯誤を繰り返していたトーキー映画は,昭和5年頃より本格化し,新開地のにぎわいは爆発する。そして,新開地通りは昭和初年頃から普及し始めたネオン広告で,いっそう鮮やかに浮かびあがることになる。

最盛期への胎動をかすかに聞いていた大正の新開地。村島が描いたのは,そんな新開地の姿であった。「わが新開地に人通りが絶える事は,ヨモヤありますまい」と書き始めたこの本の最後を,村島は次のように締めくくっている。

夜毎,光の巷にさまよい来る疲れし者に安息よ,あれ。光の巷の陰を縫ふて流れる濁流の上に栄光よ,あれ。

※村島帰之『わが新開地』は文化書院より大正11年11月に発行された。原本では漢字すべてにルビがふってあるが,本稿の引用では特例を除いて省略した。なお同書の本文のみについては,南博(編)『近代庶民生活誌 第2巻』三一書房,1984年,に収録されている。